喪中に神社へ行ってしまうと悪いことが起きるという説は迷信です。

神社には神様が祀られており、神道において死は「穢れ」とされていますが、うっかり行ってしまったのは仕方のないことです。

昔から日本では忌中や喪中にやってはいけないことが法律で細かく定められていたので、根強くそれらの考え方が残っているにすぎません。

この記事では

・喪中に神社へ行くと悪いことが起きるのか

・喪中と忌中の違いと期間

・喪中と忌中の神社以外のNG行動は

などについてお伝えしていきますので、喪中期間にうっかり神社へ行ってしまって悪いことが起きるのではないかと心配している人はぜひ参考にしてみてくださいね。

\楽天スーパーセール開催中/

\人気のアイテムをチェック/

スポンサーリンク

Contents

喪中なのに神社に参拝してしまった…なぜダメ?悪いことが起こる?

喪中に神社参拝で悪いことが起こる?

喪中なのに神社に参拝してしまったといって、必ず悪いことが起きるということはありません。

喪中に神社へ行ってしまうと悪いことが起きるという説は昔からの風習が影響しています。

これは昔から忌中や喪中にやってはいけないことが「服忌令」という法律で細かく定められていたことが根強く残っている影響だと言えます。

昔は忌中や喪中の間にやってはいけなことや期間など法律で細かい決まりがありました。

もちろん現在はこのような法律はありません。

また神社には神様が祀られており、神道の考え方で死は「穢れ(けがれ)」とされています。

神道は死を「穢れ」としているため、忌中期間に参拝すると神に失礼にあたると言われています。

こういった理由から、神様に失礼なことをする=悪いことが起こる…という説につながったと言えます。

あくまで気のもちようなので、あまり深く考えすぎず現在の生活様式に合わせて判断するのがいいでしょう。

「喪中」の期間中に神社への参拝は問題ないの?

喪中の期間は通常約1年ほど続きますが、その間に神社を訪れることは問題ありません。

ただし、特に喪中の最初の50日ほどである忌中期間には、お祝い事に関する神社訪問は避けた方が良いとされています。

つまり、喪中期間でも神社に行っても構いませんが、忌中期間にお祝い事に関連する神社訪問は慎むべき、ということですね。

喪中は悲しみから立ち直る期間であるのに対し、忌中は死の穢れを払うための期間とされています。

つまり、忌中が終わっていれば、喪中の状態でも神社への参拝は可能です。

忌中と喪中の違いについて

忌中と喪中の主な違いは、期間にあります。

忌中は通常、故人が亡くなってから四十九日法要までの期間を指し示しますが、喪中には厳格な期間の定めはありません。

一般的に、喪中は一周忌までの期間を含むことが多いです。

このため、家族が亡くなってから1年間を喪中として過ごすのが一般的です。

さらに、忌中と喪中で対象とされる人々にもわずかな違いがあります。

忌中は広い範囲で血縁者や親族に関連しますが、喪中は故人の二親等以内の家族に関係します。

神道における喪中と忌中

神道において、喪中と忌中の両方を総称して「服忌(ぶっき)」と呼びます。

喪中は「服」とも称され、故人への哀悼の気持ちを示す期間を指します。

一方、忌中では故人を祀ることに専念されます。

死を穢れたものとみなす考えがあり、この穢れを外部に持ち出さないようにする意味も含まれています。

また、故人が祖先神として家庭を守ると信じられ、特に死後50日目に行われる五十日祭がその象徴とされています。

スポンサーリンク

忌中期間は神社への参拝は控えるべき?

喪中とは異なり、忌中では神社へのお参りは控えておいた方がいいでしょう。

喪中と忌中は似ているようで違うものです。その違いによって、神社にお参りするかどうかも変わってきます。喪中はだいたい1年間と長いですが、忌中は神道では50日か49日間と短いです。

神道では、忌中の人は死のけがれがあると考えられています。だから、神社にお参りするのはよくないこととされています。

自宅の神棚にお参りするのも忌中の間はやめておいたほうがいいです。

忌中に神社参拝を誤って行った場合の対処法

忌中の参拝が禁忌であることを知らずに、神社にお参りしてしまうことは時折あります。

一度境内に入ってしまった事実は変えることはできませんが、このような場合の適切な対処方法について考えてみましょう。

もし気持ちにモヤモヤが残る場合、神職に相談し、指示を仰ぐことも一つの方法です。

しかしながら、現代では慣習やしきたりに厳格に従うことが必ずしも求められるわけではないため、処罰を受けることはありません。

忌中に神社への参拝を必要とする場合の対処法

もしも忌中に神社への参拝が不可欠な状況がある場合、適切な対処方法があります。

以下ではその方法について詳しく説明します。

忌中に神社への参拝が必要な場合

忌中中に神社への訪問が不可欠な理由がある場合、事前に神職に相談しましょう。

一部の神社では、お祓いを受けることで鳥居をくぐることが許可されることもあります。

ただし、神社によって方針が異なるため、まずは確認の連絡を取ることが大切です。

「鳥居をくぐる」の誤解について

一部で「鳥居をくぐらなければ、忌中に参拝してもよい」という解釈が広まっていますが、これは誤解です。

この表現は参拝の比喩として使用されており、実際の「鳥居をくぐる・くぐらない」には関係ありません。

正式な参拝には鳥居をくぐることが含まれるため、鳥居を避けても参拝が成立するわけではありません。

お寺にお参りするのは喪中・忌中でも大丈夫?

忌中の間は、神社にお参りするのは避けたほうがいいとされています。

それでは、忌中の間にお寺にお参りするのはどうでしょうか。

神社は死をけがれとみなしていますが、仏教は死に対して特にけがれという考え方はしていません。

特に浄土真宗は「喪に服する」という言葉がありません。

だから、忌中や喪中でもお寺にお参りするのは何の問題もないのです。

お寺にお参りすることは故人のためにもなりますから、ぜひお参りしたいですね。

神社での行動で喪中・忌中に控えたほうがいいことって?

神社でお参りするときには、何のためにお参りするのか、どんなことをするのかが大切です。

でも、お参りしたいことがあっても、神社に行かなくてもできることもあります。

ここでは、喪中・忌中のときにはやめておいたほうがいいか迷うことについて説明します。

| 神社での行動 | 喪中 | 忌中 |

| おみくじの購入 | ○ | × |

| 厄払い | ○ | × |

| お守りの購入 | ○ | × |

| お守りの廃棄 | ○ | △ |

おみくじ

喪中が忌中を終えていたら、おみくじを引いても構いません。

忌中は元々境内に足を踏み入れることがタブーとされているので、おみくじを引くことはできません。

どうしてもおみくじを引きたいという場合は、お寺に行きましょう。

仏教は死を汚れと見なす神道の考え方とは違います。だから忌中でも初詣をすることができます。

厄払い・厄除け

厄年になると、神社で厄払いや厄除けを受ける人もいますよね。

その厄払いのタイミングが喪中・忌中とかぶった場合はどうしたらいいのでしょうか。

喪中なら、神社で厄払いを受けても大丈夫です。

でも忌中なら、境内に入ることが禁止されているので厄払いをするのは無理です。

忌中の期間はせいぜい50日なので、忌明けになってから行きましょう。

どうしても厄払いをしたいタイミングと忌中が重なってしまった場合は、お寺で厄除けのお祓いを受けることもできます。

お守りの購入

こちらも忌中が終わっていたら、喪中でもお守りを買いに行くことができます。

忌中は神社に入ることができないので、期間が過ぎてから行きましょう。

破魔矢など、期間限定でしか売っていないものに関しては、神社に電話をかけて状況を話せば、取り置きしてもらえるかもしれません。

さらに、神社によっては郵送で買うこともできます。

例えば出雲大社では、「縁結び」や「合格祈願」などの願いを伝えると、それに合ったお守りやお札を郵送してもらえます。

送料がかかるので値段は高くなりますが、どうしても欲しい場合は試してみてはいかがでしょうか。

お守りの廃棄

使い古したお守りやお札、破魔矢などは、神社で廃棄してもらいます。

これをお焚き上げといいます。感謝の心を持って燃やし、神様にお返しするための行為です。

喪中でも自分で神社に行けば、お焚き上げしてもらうことができます。

忌中の場合は、主に3つの方法があります。

ひとつ目は、忌明けになってから神社に行く方法。一番安全な方法といえます。

二つ目は、友人に頼む方法です。家族親族は同じように忌中になっているので、血縁関係のない人に代わりにお願いします。

最後は、郵送でやる方法です。こちらもすべての神社が対応しているとは限らないので、事前に確認または許可を得ておきましょう。

日常生活での行動で喪中・忌中期間中にで避けるべきことって?

喪中あるいは忌中の期間中には、神社への参拝を控えるだけでなく、他にも気をつけるべき事項が存在します。

「祝い事を避ける」という基本的なルールを念頭に置くと良いでしょう。

しかし、日常生活の中ではその実、どの行動を取るべきか、どう判断すべきか迷うことも少なくないかもしれません。

そこで、この場では喪中・忌中の期間に特に注意を払い、慎むべき行動や事柄の中から、判断に困りやすいものをピックアップしてご紹介したいと思います。

| 日常での行動 | 喪中 | 忌中 |

| 年賀状の送付 | × | × |

| お正月の装飾 | × | × |

| 結婚式への参加 | △ | × |

| 各種イベントの出席 | ○ | △ |

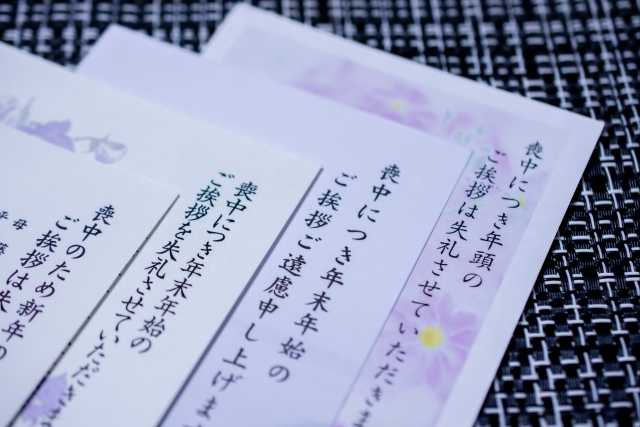

年賀状の送付

忌中あるいは喪中の間、年賀状の交換は一般的には控えられています。

年賀状を送らない旨を伝えるために、12月中旬までに喪中の挨拶を出すのが一般的です。

「誰の喪中であるか」「喪中であるため年賀状の交換を控える旨」を書き忘れないようにしましょう。

喪中の挨拶を見落としたり、送るのを忘れてしまった結果、年賀状が届くこともあります。

そのような場合は、届いた年賀状を感謝の心で受け取り、寒中見舞いとして返事を書きましょう。

その際には、喪中の挨拶を送り忘れたことを謝罪することを忘れずに。

お正月の装飾

新年を祝う象徴であるお正月の装飾は、喪中・忌中の間は控えるのが普通です。

ただし、鏡餅については、忌中が終わった場合に限り、特例として飾ることが許されています。

なぜなら、鏡餅は幸運をもたらす神様に対する供え物とされているからです。

純粋なお祝いの飾りではないため、喪中でも飾って問題ないとされているわけです。

結婚式への参加

自身の身内に不幸が起こった場合、通常は忌明けまで結婚式を延期する傾向にあります。

しかし、会場の予約や食事の準備など、事前の準備がすでに進行している場合は、両家で話し合いをした上で開催を決定することもあるでしょう。

また、「故人がこの結婚式を楽しみにしていた」という理由から、予定通りに行うこともまれではありません。

一方、他の家族の結婚式に招待された場合、忌中や喪中であれば、礼儀として参加を辞退するのが一般的です。

状況を相手方に説明し、欠席の意向を伝えることが大切です。

何としてでも出席したい場合は、相手方に事前に相談し、新郎新婦やその家族の理解を得ることが望ましいです。

各種イベントへの出席

クリスマスやひな祭り、入学式、運動会などのイベントについては、喪中・忌中でも参加して問題ないとされています。

クリスマスは元々神道や仏教の祭りではなく、ひな祭りや端午の節句も神仏との関連はあまりないと言われています。

入学式や運動会も同じく、特に問題とされていません。

ただし、控えめに参加し、節度を保つように心掛けましょう。

仕事関連や趣味の集まりなども、喪中・忌中であっても必ずしも避ける必要はありません。

ただし、亡くなった方への悲しみがまだ癒えていない可能性もあるため、出席に無理を感じる場合は無理に参加する必要はありません。

なお、七五三については、忌中の間は神社への参拝は避けるべきとされています。

写真撮影や自宅でのお祝いは大丈夫です。

喪中の期間中に行ったほうがいいことってある?

喪中期間は、故人を思い出しつつ、法要や遺品整理などの準備を進める時期です。

以下に喪中に取り組むべき主要な活動を説明します。

故人を追悼し、供養や祈りを捧げる

喪中は、日々の生活に戻るための大切な時期です。

故人を懐かしみ、喪に服しながらも、悲しみにとらわれ過ぎないようにすることが重要です。

時々故人を思い出すことで、心の癒しを見つけることができます。

宗教によっては、日々お線香を上げるなどして、故人を静かに供養し、祈りを捧げることで心が落ち着いていきます。

法要の準備を行う

仏教では四十九日法要や一周忌法要などが、神道では五十日祭や一年祭などが行われます。

僧侶や神主の手配、日程や会場の決定、親族への連絡などを行います。

直前になって慌てないよう、早めに準備を始めましょう。

法要の後には食事会を行う場合もありますので、参加者の人数を確認し、飲食店の予約を行うことも大切です。

遺品整理と各種手続き

故人の忌明けが終わった後に、遺品整理を行います。

もし故人が賃貸住宅に住んでいた場合、整理を早めに行う必要があるならば、忌明けを待たずに進めても構いません。

遺品整理は多くの労力と時間を要する作業なので、急がずに少しずつ進めることをお勧めします。

また、遺品整理の際に、形見分けを行うのも良い方法です。

年金の受給停止手続きは、故人の死後14日以内に行う必要があります。

雇用保険受給資格者証の返還については、1ヶ月以内に手続きを完了させましょう。

また、電気、ガス、水道、携帯電話などの解約手続きも、早めに行うことが望ましいです。

これらの手続きを適切に行うことで、故人の事務的な整理をスムーズに進めることができます。

まとめ

喪中に神社へ行ってしまうと悪いことが起きるという説は昔からの風習が影響しています。

神道は死を「穢れ」としており、忌中期間に参拝すると神に失礼にあたると言われています。

昔は忌中や喪中の間にやってはいけなことや期間など法律で細かい決まりがありました。

でも現在では法律はなく、生活様式も変わっているので一概にいけないこととは言えなくなってきています。

神社の参拝の他にも忌中にやってはいけないことは、お祝い事やレジャー、お中元お歳暮を贈るなどです。

喪中期間はお正月のお祝い全般は控えるようにします。

昔からの風習にとらわれていると、現在の生活に支障が出てしまいます。

忌中や喪中に神社へ行ってしまったからと嘆くことはありません。

あくまで気のもちようなので、あまり深く考えすぎず現在の生活様式に合わせてアリ・ナシを判断してみてくださいね。